現在よりも医療が遅れ衛生環境が悪かった奈良時代は、疫病が何度も蔓延した。貴族と呼ばれる五位以上の官人には政府から薬が配給されることがあったが、六位以下の下級官人には「生水を飲むな、葱を食べろ」というお達しが来るだけだった(青木和夫『奈良の都』)。

奈良時代はそんな時代だったから、当時の人達は生まれた時から死ぬまで、呪い(まじない)に頼っていた( 森郁夫・甲斐弓子 『平城京を歩く』)。その呪いの一つを表すものに、胞衣壺(えなつぼ)というものがある。

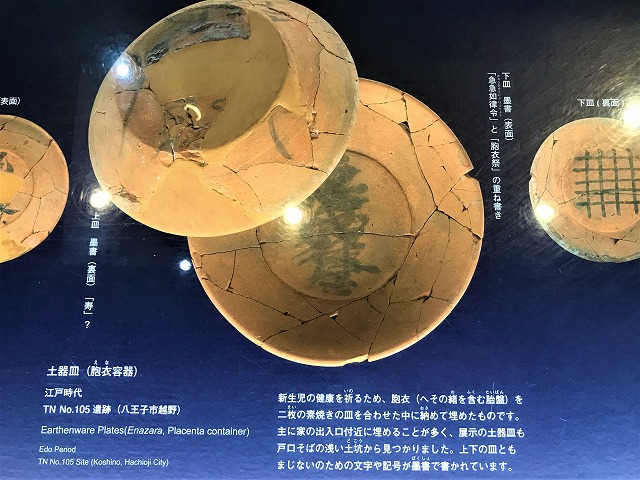

胞衣壺とは赤ちゃんの胎盤を入れた土器で、平城京に住んでいた奈良時代の官人たちが子どもの成長を願って土の中に埋めるものである。胎盤は子どもの分身であると考えられ、家の出入口に埋めると、胎盤が家を出入りする人の精気を吸い取って、生まれた子供が元気に育つと信じられていたものだ。

この風習は江戸時代まで続き、近世の出土品の中から胞衣壺が発見されることが少なくない。胞衣壺は一般的には家の出入口に埋められることが多かったが、必ずしも家の出入口を善人だけが踏んでいくとは限らないので、人里離れた所へ胞衣壺が埋められる場合もあった。

胞衣壺(えなつぼ)には胎盤だけでなく、男児なら筆記用具を、女児なら刺繍用具を一緒に埋めた。筆記用具は筆・墨・小刀が埋められたが、これは下級官人のことを「刀筆の吏(とうひつのり)」といい、出世の象徴とされていたことと関係している。小刀が入っているのは、消しゴムのない時代は木や楮などの厚紙に書いた間違えた字を小刀で削ったからである。

女児の場合は、刺繍道具として針や糸が納められたが、針は錆び糸は腐蝕するためほとんど残ることがない。そして、男女ともに地の神様へのお供えとして、銭を一緒に埋めたらしい。銭といえば当時は和同開珎が発行されたが、貨幣はこのように呪いに使われることがあり、物と交換する本来の機能が備わるのは後となる。

参考文献

森郁夫・甲斐弓子『平城京を歩く』淡交社(2010年)

青木和夫『日本の歴史3 奈良の都』中公文庫

コメント