画像は日本山海名物図会の第3巻樟脳製法 出典:国立国会図書館デジタルコレクション

鎖国期の日本の輸出品に樟脳(しょうのう)がある。楠(くすのき)を細かく砕いて蒸留してもので、主に西欧で医薬品や防虫剤、香料として使われた。鎖国期の主な輸出品であることは日本史の教科書にも書かれているから、学生の頃からその用途も含めどんなものかは知ってはいた。

しかし、それが主要な輸出品の一つだったといわれても、いまいちピンとこなかった。金や銀、銅といった鉱物ならその存在の大きさが分かるが、木を煮詰めて結晶化したものがそれほど価値があったのだろうかと思ってしまう。海外に沢山輸出されたと聞いても、なんだかしっくりこない。日本は資源が乏しいというイメージを江戸時代にも持っていたためか、樹から作った粉が貿易の主要品というくらい日本は貧しい国だったのか、なんてことを思ったこともある。

5年前に電車で日本一周をした時に、長崎の出島資料館で樟脳のパネルを見た時も、学生の頃と同じ感覚で特にこれといったといって思うことがなかった。

そんな樟脳であるが、教科書に書かれているくらいだから何か特別なものだったのではないかと思い調べてみた。すると、ただ自分が無知だっただけで、日本の歴史に欠かせない重要なものだったことが分かった。

後述するように、江戸時代に樟脳をオランダと唐に売って薩摩藩や土佐藩は莫大な利益を出した。貿易で得た利益で軍備を整えたことから、樟脳が明治維新の原動力となったとまでいわれている。そして明治になると、セルロイドが発明され、その生産に欠かせない原料として需要が更に増えた。一時期、世界でも生産しているのはほぼ日本だけで、世界シェアを日本が独占するまでに至り、日本は樟脳業で莫大な利益をだしている。樟脳が日本の歴史に与えた影響は大きく、教科書に載ってしかるべきだと納得する。

明治期以降の樟脳の生産・輸出を調べてみると興味深いことが沢山出てくるが、それは次回の「小話」で書くことにする。今回は樟脳の用途や江戸時代の貿易について書いてみたいと思う。

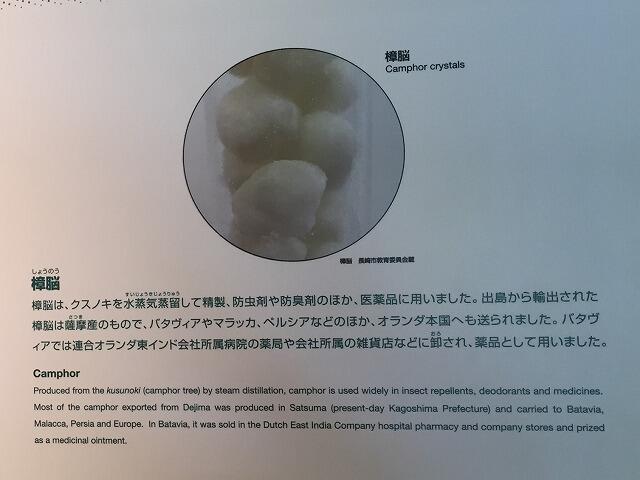

樟脳は楠を細かく砕いて鍋で煎じて、鍋の蓋に付いた露を結晶化したものだ。楠は主に九州で自生するもので、80%が九州、12%が四国、残りの8%が本州南岸にある。楠は外来種らしいが、日本書紀に素戔嗚尊(すさのおのみこと)の眉の毛から楠が生え出たことが書かれていて、2千年~3千年前には南方から人間や動物、鳥により運ばれたと考えられている。沿岸部に植えられているのだが、それは舟の材料になったことと関係しているのかもしれない。

楠には各部全体に樟脳油成分が含まれているが、特に木の根の部分に多く含まれている。木を細かく切り鍋に入れて茹でると蒸気が鍋の蓋に付き、その露を冷やすと特有の香気をもつ半透明の結晶になる。

海外では、樟脳は鎮痛・消炎・鎮痒作用などがあることから、外用医薬品の成分として使用されるとともに、かつては強心剤(カンフル剤)にも使われていた。オランダ語で楠をカンフルといい、カンフル剤という言葉が今でも日本語に残されている。また、衣服などの防虫剤や害虫の忌避剤などにも使用された。

海外での樟脳の歴史は古く、聖書やコーランに樟脳のような香料のことが記されているらしく、西暦600年頃にはアラビアで貴重薬として盛んに使用されたようだ。ギリシアやエジプトでも、人や物を清める霊薬として儀式で使われたらしい。ヨーロッパでは「聖母マリアの持ち物」とされ、貞操を表し色欲を抑える効能があるとされ、また悪魔を追い払う効果があるとされていたらしい。

インドではヒンズー教の儀式で焼香として使われ、パキスタンでは死者の体に樟脳を塗り白い布を巻き、その上に樟脳の粉を振りかける風習があるが、これはイスラム教の習慣らしい。

海外の生産地はインドやタイ、インドシナなどの南洋の国々で、1300年頃には各地で生産され西欧に運ばれた。

日本で樟脳が生産されるようになったのはいつかははっきりと分からないが、朝鮮の役後に島津義弘が朝鮮から連れてきた陶工が製造を始めたといわれている。五島列島や薩摩にその製造が伝わり、元禄年間(1688~1703年)に高麗か琉球の人が伝えたという伝承もある。九州で製造を伝えた者がその後土佐に渡り、土佐で技術を発展させ、再び薩摩に渡り技術を伝承し更に生産量が増えたといわれている。

国内でも樟脳は香料や防虫剤として使われたが、薬の保管にも役立ったことが記録されている。江戸時代中期に編纂された『和漢三才図会』という百科事典に書かれているらしいのだが、晒して乾かしてから紙に包んだ樟脳を薬箱の中に入れておけば、薬が虫に食われることがなかったとある。薬を使う時に紙を隔てて火にあぶれば臭気が飛び、火に当てないほうがよい薬は紙に包んで湿地に置いておけば自然と臭いがなくなるようで、臭いを取り除いてから薬を服用したらしい。

樟脳の輸出だが、海外からの需要は大きく、江戸時代初期から年々輸出量が増えている。元和5年(1619年)にシャムの市場に樟脳「6または7000斤」が輸出されたようで(中公文庫『鎖国』)以降年々その量は増加し、元禄12年(1699年)には薩摩藩が12万斤の樟脳を長崎に輸送し、そのうち4万斤を唐に、8万斤をオランダに売り1000両の純益があったらしい。

1斤=0.6kgとすると、12万斤は72tとなる。

1700年代から外国船の来航が多くなり、幕府が警戒を強めると外国貿易は衰えていくことになるが、樟脳の輸出だけは減少せず明和2年(1765年)は16万1500斤もの樟脳が輸出され、これが鎖国期の最高となる(このうち薩摩産は15万9500斤)。

土佐藩も薩摩藩と同様に樟脳の輸出で莫大な利益を出しが、その数量が上記に含まれていなかったり残っていないのは、密貿易をしていたからだろう。土佐藩は樟脳を外国に売ることで、軍艦をはじめとした船を購入し、またアームストロング砲や銃器を購入し、軍備を整えた。これが明治維新の原動力となるのである。

江戸時代の樟脳をみただけでも、日本の歴史に与えた影響の大きさが分かるが、明治期・大正期になると更に大きくなる。それは次回に書くことにする。

参考文献

岩生成一『日本の歴史14 鎖国』中公文庫(2019年)

矢野憲一・矢野高陽『楠 ものと人間の文化史151』法政大学出版局(2010)

コメント